職場においても家庭においても、信頼関係の質が人間関係の土台を決めます。特に、組織の中で人を育て、チームを束ねていく経営者・マネジメント層にとって、信頼は「成果を生む環境づくり」の鍵です。

ハーバード・ビジネス・レビューによると、職場の心理的安全性が高いチームは、そうでないチームに比べてエンゲージメント、創造性、生産性が向上すると言われています(出典:HBR, Amy Edmondson, 2019)。

しかし、信頼は一朝一夕には生まれません。日々のコミュニケーションにおける「在り方」がすべてです。

本コラムでは、マネジメント層に求められる信頼構築のための“マインドフル”な関わり方を、家庭と職場をつなぐ視点からご紹介します。

目次

Toggle1. 評価より共感:「まず聞く」という基本

「評価より共感」と聞くと、「でも、共感できないことだったらどうするの?」と思う方もいるかもしれません。でも、無理に共感しようとする必要はありません。そもそも“共感”とは、相手の気持ちに無理やり寄り添うことではなく、「まず聞く」という姿勢そのものなのです。

組織内で部下や同僚と接する際、問題があればつい「指導」や「指摘」を先にしてしまいがちです。しかし、信頼関係を育てる第一歩は、“評価”より“共感”です。すなわち「聞く」ということ。相手の話を途中で遮らず、質問も意見も挟まずに、まずは「受け取る」。これがマインドフルな傾聴であり、単なる“優しさ”ではなく、脳科学的にも信頼ホルモンであるオキシトシンの分泌を促す関わり方だとされています(出典:UCLA School of Medicine, 2020)。

マネージャーが「何かあったのかな?」という姿勢で話を聞くことは、部下にとって“心理的な安全圏”を生みます。

たとえ相手の言っていることに共感できなくても、まずは「どんなことを考え、どんなふうに感じているのか」をただ聞くだけで、人は「受け止めてもらえた」と感じます。自分なりの想いや考えを自由に持ち、それを語ることができる――その当たり前の権利が守られていると感じられることが、信頼の土台になるのです。

2. 家庭でのサインに気づく感性

職場だけではなく最も身近な集団としてあるのが家庭。その環境もまた、マネジメントに通じる感性を育てる場です。家族の誰かが不機嫌だったり、感情が不安定だったりする時、それは“何かのサイン”かもしれません。

たとえば、子どもが荒れているとき、私たちは「どうしたの?何があったの?」と詰めてしまいがちです。しかし実際には、「なんだかうまく言えないけど、傷ついているのかも」という“未言語”の状態であることがほとんどです。まだ感情を言葉にする力が育ちきっていない子どもや、感情表現が苦手な大人は、「うまく言えない」こと自体がストレスになり、結果的に“当たる”という行動に出ることもあります。

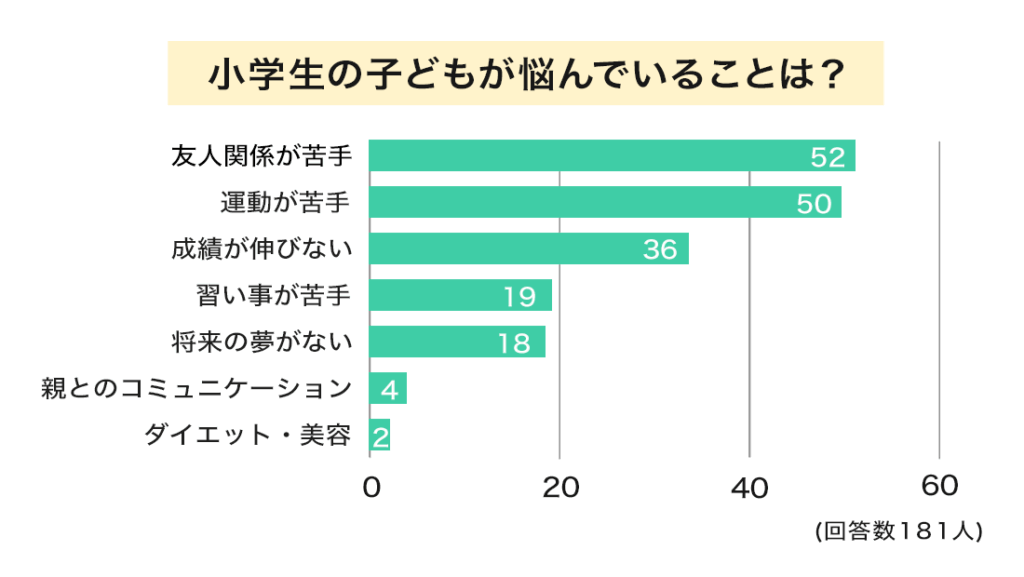

そして、私たちはそうした行動に対して、「なんでそんな態度を取るの?」「性格が悪いんじゃないか」「おかしいよ」といった形で、つい“人”を責めてしまいがちです。また時には、まだ言語化されていないものに対して勝手な解釈をし、アドバイスをすることもあります。けれども、攻撃的な行動の裏には、「本当はわかってほしい」「自分でもどうしていいかわからない」という混乱や孤独があるのかもしれません。子供の悩みグラフからも読み取ることができます。

ここに気づけるかどうかが、信頼関係の分かれ道です。

大切なのは、表に出てきた“行動”をそのまま受け取るのではなく、その奥にある“感情”や“ニーズ”に目を向けること。怒っている人が本当に言いたいことは、「怒っている」というより「困っている」「傷ついている」「なんだかただ苦しい」ことかもしれないのです。

この視点は、職場におけるマネジメントでも極めて重要です。部下が反発的だったり、無表情だったりする時、「態度が悪い」と決めつけるのではなく、「今、何を抱えているのか」という目線を持つことで、関係性は大きく変わります。

まさに、表層ではなく、背景を読み取る力、もしくは想像しながら決めつけることなく関わってみることが信頼を築くマネジメントの基盤となるのです。

3. 「安心のベース」を育てる視点

家庭でも職場でも、関係性の“質”は「安心感」に左右されます。

人は、自分を責められない場所、自分でいていいと感じられる空間でこそ、変わっていく力を取り戻します。

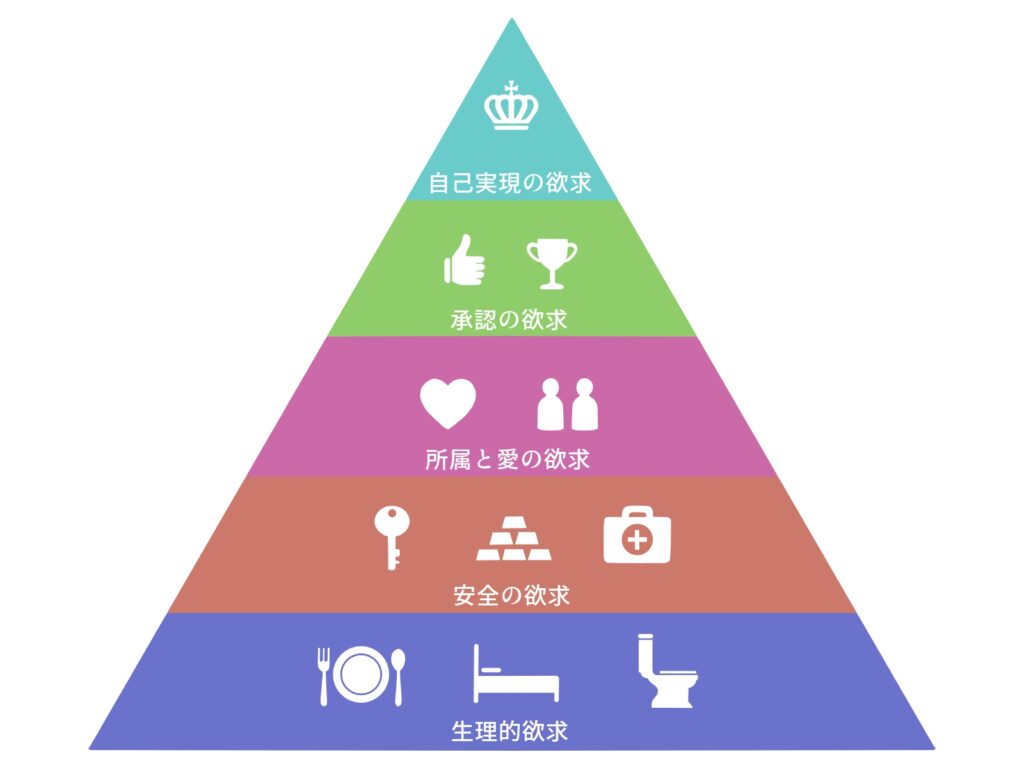

たとえば、成果主義が進む組織では、結果や目標ばかりが先行し、「人が安心できる土壌」が後回しにされがちです。しかし、人間の本能的な行動モデル(マズローの欲求5段階説)においても、安全・安心の欲求が満たされなければ、高次の行動は起こりにくいとされています。

リーダーの役割とは、「指示を出す」ことだけでなく、安心して弱さを見せられる場を用意することでもあるのです。

4. 小さな言葉が、大きな信頼を生む

信頼は、大きなプロジェクトや目に見える成果だけで育まれるものではありません。

日々の「ありがとう」「ごめんね」「助かったよ」といった小さな言葉のやりとりこそが、関係の土台をつくります。

経営者やマネージャーである前に、一人の人間として、相手に敬意を持つ。「この人は自分を見てくれている」という感覚は、心理的な安定を支える大切な感触です。

5. 信頼の循環は、内側から始まる

私たち一人ひとりには、家庭以外にも様々な顔や役割があります。だからこそ、家庭は無条件で安心できる場所である必要があります。家庭が安心できる場所であるほど、人は職場でも人にやさしくなれ、組織にも余白が生まれます。何か問題が起きたとき、「なぜ?」と詰め寄る前に、「そう感じたんだね」と受け止める。それだけで人は救われます。

原因追及よりも、“共感のある関わり”を大切にする。そうしたコミュニケーションの習慣こそが、組織を変え、未来をつくる力になります。

成果を求める前に、“安心をつくること”。それは、マネジメントにおいても、家庭という私的空間においても、変わらずに大切にしたい「人と人とのあたたかな土台」です。